「敵前に伏せて春知る菫哉」 戦争と「弔い」と(1)

ここひと月ほど、日本のしたアジア太平洋戦争に関する本、と言っても「戦史」ではなく、「兵士の視点」で書かれた本、もしくはその視点から戦争と人間、さらには日本社会をかえりみている本を何冊か読んでいた。それらの本を読みながら、立止まった部分、考えたこと、などについて、読書メモを残しておきたい。

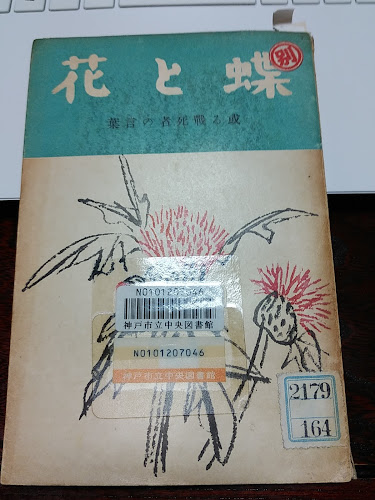

初回(今回)は、板野厚平『蝶と花 ある戦死者の言葉』(1940年)を取り上げる。上に書いたように最近読んだ本のどれかで板野の本の紹介があった(耄碌が進み、思い出せない)。本のサブタイトルに「ある戦死者の言葉」とある。日中戦争の始まった直後の1937年10月から38年4月にかけて従軍し、戦死した板野の日記(メモ)を、そのなかにある俳句、スケッチとともに遺族がまとめ刊行したものである。こういう種類の本を読むのは初めてのことだ。地元の図書館で借りたが、受入れ登録日は「昭和16(1941)年7月8日」となっている。その当時、この本を手にした人たちはどのような思いをもって読んだのだろうか、そんなことをふと思った。

さて、本の冒頭に、作家・阿部知二の一文が掲載されている。出版社から、板野と同郷(岡山県)であるということで、阿部に「感想文」(推薦文?)の依頼があったとのことだ。その一部を引くと…

「(板野は)大学を出て故郷に帰り、よき市民となり、善良な夫、慈愛にみちた父となった人、俳諧を愛し絵を嗜みテニスを好んだ人、ーー快活で明るい、教養の広いよき意味のディレッタントであったひとりの青年紳士を、我々はこの書の中から想像に描き出す。

……

敵前に伏せて春知る菫(すみれ)哉

これが激戦のさなかの句であることを知るときに、この勇士の心が春の心そのもののようであったことに打たれる。……読むほどのものは、よき市民でありよき戦士であった故人にあらためて愛惜の心を抱かずには居られぬだろう。」(旧仮名は新仮名に変えた、以下同じ)

『蝶と花』に収録された板野の断想(日記)を少し紹介してみる。

たとえば、家族への思い…

「母と妻からの手紙 温い言葉に胸をうたれ嬉しくてチョッキのポケットに入れて寝る。

強(板野の息子)が可愛いと母の手紙にあった 最上の楽しい言葉」

あるいは、中国の子どもたちとの「交流」…

「支那人(中国人)の子供を沢山連れて来て、衛兵所で話す 你的心好(ニーデンシンハオ)と云いながら(貰った)キャラメルを食う 日本語やジャンケンを教えてやる」

こうした「よき市民でありよき戦士」の一面をうかがわせる断想がいくつも書き留めれている。

(↑ 板野が描きとめたスケッチ。「門づけ(親子)」とある。)

その一方で、つらい行軍のことに触れた記述も混じる。

「(1938年1月)十三、十四、十五日の三日間の難行軍 大汶口から蒙陰まで約三十里の行程、新秦で落伍 足はまめだらけ…脛の筋までが張って意地にも動けぬ 肩は疼く 車両は来ない 食う米がなく昼食抜きで夜支那人の粉を喰って歩む 戦争だ」

帝国陸軍は、日清日露戦争以来、徹底した「歩兵」部隊であったことはよく知られている。とにかく「歩く」のである。裏返せば軍隊の近代化・機械化が遅れていたわけだが、「皇軍」には「精神力」がある!ということだったのか。

板野は、病気のため一時入院するが、38年3月に原隊に復帰した。中華民国軍が優勢の地に入ると、日々交戦が続き、日記はしだいに「戦闘日誌」の色合いを帯びてくる。戦死者の数も増えてくる。そして、日記は4月15日で終わる。最後の日記は次のようである。

「家の者と話がしたい 唯一の方法手紙が書けぬ 唯々淋しい

一ケ月のもぐら生活(塹壕戦が続いていた) 常に土や砂を浴び地にもぐって暮らす事

昼寝て夜は起きている 常に命の綱を握りしめている興奮状態」

これを書いた翌16日夕、「激闘の最中敵砲弾 身じか(ぢか)に炸裂して巨片は彼(板野)の背胸部を奪う かくて壮烈なる戦死を遂ぐ」(「戦死前後の状況」)。17日、荼毘に付し、18日、「仮墓地に行き景勝の地を選びて埋む 仮墓標一基を建つ」と、戦友は遺族宛ての文面で伝えている。

『蝶と花』には、日記とは別に「陣中より近親者に宛てた書簡の一部」が何通か収録されている。そのなかに、気になる一節があった。

「支那人(中国人)は日本軍が入城すれば日本軍に付き支那軍(中華民国軍)が居れば又支那軍に付く どちらでもいいのだ。唯長い物に巻かれる主義だ……どちらが勝っても負けても良いのだ 大陸的に暢んびりした国民だ 文明も文化も雲の上の物だ 考えもしなければ近付こうともせぬのだ……」

みなさんは、どうお読みになるだろうか?

「ディレッタント」と阿部知二が評する板野にして、このような中国(世界)認識だったのか。

目のまえの、「日本軍が入城すれば日本軍に付き支那軍(中華民国軍)が居れば又支那軍に付く」という中国人たちの、動揺も見せずにいる「大陸的な」姿は、板野にとって理解しがたい現実だったのだろう。本来、そのわからなさ、その不可解さと向き合うことから他者理解がはじまるはずだが、その他者理解=対話を絶ったところから始まるのが戦争だ。もちろん米国でもステレオタイプの「日本(人)」イメージが大量に流布された。日系人も収容所へ送られた。板野も、目のまえにある他者(異文化)理解のきっかけをのがし、それを学校教育・軍隊教育をとおして強固につくられた認識枠(たとえば「文明=日本」対「未開=中国」)に回収してすませてしまった。目のまえの「菫」(自然)に対するのと同じように「中国/日本」(人間と社会)にも対したなら、どんな日記や詩が生まれただろう。小野十三郎が「短歌的叙情」へのもたれかかりを問題視したのも、この点においてだと思う。

「彼を知り己を知れば、百戦殆うからず」ーー日本(政府・軍部・一般人)は、全体として見れば、「彼」を知らず、したがって「己」も見えなままいくさを仕掛けた。言い換えれば、自分の見たいもの(都合のよいもの)だけを見て、行動を起こしたという点で、それははじめから「殆うい」いくさであった。

板野の遺稿を読みながら、前に取り上げたことのある、加藤周一の次の一節を思い出した。

「(戦争が終わったあと)電車のなかには、また、人の好さそうな沢山の顔があり、週末には、子供連れの父親や、夫婦もいた。彼らはそれぞれの家庭で、よい父やよい夫であったにちがいない。そのことと、その同じ人間が、昨日までは中国の大陸で人を殺していたであろうこととが、どうして折り合うのか。日本人の人柄が変わったのか、それとも変わったのは、さしあたりの状況にすぎず、同じような条件が与えられば、また同じような行為がくり返されるだろうということか。」(『羊の歌』)

もし板野が無事帰郷できたとしたら、間違いなく、「よい父よい夫」に戻れたにちがいない。私の亡父も、板野と入れ替わるように、その頃、徴兵検査、現役入隊となり、やがて中国戦線に従軍したのだった。父が生きて帰ってきたから、私がこの世にある。しかし、上の加藤の言葉は、その私にも重く響く。

(つづく)

コメント

コメントを投稿